Ob Rikschafahrer in Indonesien oder die Bücher von Hannah Arendt Auslöser für ihr Engagement bei Amnesty International waren, weiß Sylvia nicht genau. Sie findet, dass Selbstmord dekadent sein kann, auch wenn sie, nach dem Verlust ihres Lebenspartners, den Wunsch danach grundsätzlich verstehen kann. Aber zur Zeit ist sie mit ihrem Leben, auch dank der Möglichkeit viel zu reisen, sehr zufrieden.

Sextourismus und Menschenrechte

Sylvia und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kamen im selben Jahr zur Welt: 1961. Der Einsatz für Menschen, die zu Unrecht im Gefängnis sind, gefoltert oder hingerichtet werden, hat sie schon als Teenager interessiert. Sie fand allerdings, dass ihre Arbeit in einem Reisebüro, die sie schon mit 17 Jahren begann, nicht mit einer Arbeit für Amnesty International vereinbar gewesen wäre. Sie hatte Angst in ihrer Reisetätigkeit, die ja Teil ihres Berufs war, eingeschränkt zu werden. Damals gab es zum Beispiel für Amnesty-Mitglieder noch oft Probleme mit Visa für bestimmte Länder. Andererseits kam sie gerade durch die Arbeit im Reisebüro mit dem Unrecht, das weltweit passiert, in Berührung.

Sylvia: Ja und ich war sogar in gewisser Form beteiligt daran. Wenn ich zum Beispiel jemanden nach Thailand gebucht habe, dann wusste ich bei manchen Kunden natürlich genau, dass sie Sextouristen waren und ich habe mich in gewisser Weise schuldig gefühlt. Andererseits hat mich die Arbeit im Reisebüro aber auch in meinem Wunsch bestärkt irgendwie aktiv zu werden. So war ich für Visa zuständig und habe da erlebt, wie Menschen, die Verwandte in der damaligen DDR besuchen wollten, der Willkür bei der Visa-Erteilung ausgesetzt waren. Wenn etwa in der Anfrage „Ostberlin“ statt „Berlin, Hauptstadt der DDR“ stand, gab es überhaupt keine Antwort.

Außerdem hatte ich zu dieser Zeit auch Erlebnisse auf Reisen, die mir zeigten, wie sehr Politik eines Landes das Leben beeinflusst. In Jakarta in Indonesien habe ich Rikschafahrer kennengelernt, die mir erzählt haben, dass die Polizei Rikschas, also ihre Lebensgrundlage, in Massen in den Fluss geworfen hat. Einfach so, nur um Macht zu demonstrieren. Es gab so viele Gespräche mit Menschen, die mir von Willkür oder Ausbeutung erzählt haben.

Uschi: Das muss aber wohl auch an dir gelegen sein. Denn es gibt viele Menschen, die ihren Horizont durch Reisen nicht erweitern. Und deine Aufgabe war es ja vor allem, dir die Schönheiten des jeweiligen Landes, die Apartments und Hotels anzuschauen, die du ja dann auch anpreisen solltest.

Sylvia: Dass Reisen bildet, gilt sicher nicht für jeden. Und da frage ich mich auch selbst, woher das kommt, dass ich unterwegs immer versucht habe, mehr zu sehen und zu erfahren. Aber trotzdem muss ich zugeben, dass die Lust am Reisen größer war, als meine Vorbehalte gegen die Arbeit im Reisebüro. Ich hatte schließlich die Möglichkeit, mir in sehr jungen Jahren die Welt anzuschauen und ich habe ja nicht nur gesehen, wie viel Armut, sondern auch welchen Luxus es gibt. Wir haben bei Studienreisen oft toll gewohnt, wurden hofiert und so habe ich den tiefen Spalt zwischen Armut und Dekadenz gesehen.

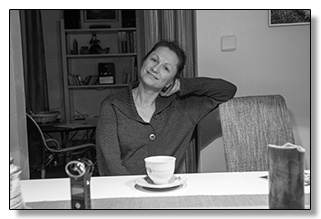

Sylvia Pumberger

Geboren in Linz 1961

Arbeitete in den 80er Jahren in einem Reisbüro, seit 1998 ist sie in der Kundenberatung in einem oberösterreichischem Verlag tätig.

Mitglied von Amnesty International. Aktiv in der Linzer Gruppe 8. Vier Jahre lang Vorstandsmitglied von AI-Österreich.

Reisen unter anderem nach Benin, Bhutan, Indonesien, Dominikanische Republik, Kuba, Nicaragua, Mexico und Thailand. Viele Reisen innerhalb Europas.

Lebt nach dem Tod ihres Lebenspartners allein.

Die Wende 89

Fernsehbilder, die Menschen zeigten, die nach dem Mauerfall in den Westen zogen und in ein neues Leben aufbrachen, beeindruckten Sylvia so sehr, dass sie spontan im Reisebüro kündigte. Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass man in seinem Leben etwas ändern kann. Sie ließ sich vom Schwung einer neuen Zeit mitreißen. Heute meint sie, dass auch viel Naivität und die Kraft der Jugend dabei waren. Sie wollte nichts weniger als „die Welt verbessern“, begann in einem Verlag zu arbeiten und kurz darauf auch mit der Arbeit für Amnesty International. Später war sie dann auch im Vorstand von ai, schrieb Artikel, moderierte und beschäftigte sich mit Themen, an die sie nie gedacht hätte. Es waren Bereiche wie sexuelle und reproduktive Rechte, in die sie sich einlesen musste. Oft genug spät abends in englischer Sprache. Und immer wieder lernte sie Menschen kennen, die sich unter Lebensgefahr für andere einsetzten. Der Beginn ihrer Arbeit war allerdings klassisch: Briefe an Regierungen schreiben, Briefmarken kaufen und kleben. Kleinarbeit. Ein sehr praktisches Tun.

Sylvia: Eine eher mühsame Arbeit, bei der die Erfolgserlebnisse rar sind, da man ja auch nie genau sagen kann, ob es wirklich die eigene Arbeit war, die einen Gefangenen befreit hat. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass meine Arbeit Teil eines großen Ganzen ist und ich habe halt auch ständig dabei gelernt.

Uschi: Ich frage mich, ob es unbedingt Amnesty sein musste. Hätte es damals auch eine andere Organisation sein können, für die du gearbeitet hättest? Caritas, Volkshilfe oder irgendeine gemeinnützige Organisation?

Sylvia: Nein, das war einfach klar. Mir war wichtig international zu arbeiten, mir war das Politische an dieser Arbeit wichtig und die parteipolitische Unabhängigkeit von Amnesty, auch wenn Amnesty damals als „links“ galt. Amnesty war zwingend. Ich überlege auch oft, warum das so war. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich mit 16 Solschenizyn zu lesen begann oder Hannah Arendt „Macht und Gewalt“.

Uschi: Die Arbeit bei so einer Organisation ist, wie vermutlich jede ehrenamtliche Arbeit, auch mit einem Gefühl der Zufriedenheit verbunden. Sie ist damit nicht rein altruistisch.

Sylvia: Nein und ich opfere mich ja auch nicht auf. Das würde mein Gegenüber, das ich unterstütze, klein machen, das hätte etwas mit Mitleid zu tun, aber ich bin auf Augenhöhe mit den Menschen, für die ich arbeite. Es geht mir ja nicht schlecht bei dem, was ich tue. Es ist befriedigend. Sinn stiftend. Außerdem ist die Arbeit ja nur ein Teil meines Lebens, ein wichtiger Teil, aber nicht mein alleiniges Leben. Säße ich selbst im Gefängnis wäre es ein schrecklicher Gedanke für mich, dass sich da draußen jemand für mich aufopfert.

Eigenes Geld verdienen oder studieren

Sylvia hat immer wieder Freunde in verschiedenen Kontinenten. Es fasziniert sie zu erfahren, wie Menschen anderswo leben. Auch um ihr eigenes Leben dazu in Relation zu bringen. Um zu sehen, dass es nicht nur einen Weg, sondern verschiedene Wege gibt. Aber wenn es darum geht, welche Menschen sie in ihrem Leben beeinflusst haben, kommt sie nicht auf ihre Freunde, sondern auf ihre Familie zu sprechen. Sie erzählt von einer glücklichen Kindheit und davon, dass sie sich als sehr freies Kind empfand. Bildung allerdings spielte dabei keine große Rolle. Nach der Handelsschule begann sie zu arbeiten. Die Eltern legten Wert darauf, dass keine der vier Töchter von einem Ehemann abhängig würde, dass jede bald ihr eigenes Geld verdiente. Das prägte ihr Frausein. Auf die Frage, ob sie sich als Feministin bezeichnen würde, kommt ein klares „Ja“.

Sylvia: Ich bin mir sehr bewusst, dass ich die Vorteile genieße, die andere Frauen erkämpft haben. Dass ich arbeiten kann, dass ich etwas fordern kann. Sowohl in meiner Arbeit als Betriebsrätin als auch bei Amnesty war und ist mir der Einsatz speziell für Frauen wichtig. Wobei ich nicht finde, dass ein selbstbestimmtes Leben mit Karriere zu tun hat, - die habe ich ja auch nicht gemacht. Obwohl ich rückblickend schon mehr erreichen hätte können, wenn ich schon in jüngeren Jahren studiert hätte.

Uschi: Du hast dann Ende dreißig die Berufsreifeprüfung abgelegt. Worum ging es dir dabei?

Sylvia: Ich wollte studieren. Ich habe immer versucht etwas aufzuholen. Ich habe Französisch gelernt, mein Englisch ist mittlerweile recht gut, ich habe viel gelesen und versucht mich weiterzubilden. Aber dann wollte ich mehr und habe diese Prüfung gemacht, damit ich Sozialwissenschaften studieren konnte und habe das Studium auch begonnen. Kurz darauf wurden die Studiengebühren eingeführt. Für mich waren 350 Euro pro Semester viel Geld, ich habe damals für meinen Partner und mich finanziell gesorgt. Ich war damals 40 und wusste, dass ich wohl relativ lange brauchen würde um das Studium neben der Arbeit zu beenden. Beruflich hätte ich mit einem Studium kaum dazu gewonnen, nachdem ich Kosten und Nutzen abgewogen hatte, habe ich mich entschieden aufzuhören.

Selbstmord ist dekadent

Als Sylvia 43 Jahre alt war, starb ihr Lebenspartner, der erste und bisher einzige Mann, mit dem sie zusammengelebt hat. Da sie auch vor seinem Tod eine sehr selbständige Frau war, hat sich ihr praktisches Leben, ihr Alltag nicht allzu sehr verändert. Aber da ihr Partner ganz plötzlich, innerhalb einer Stunde, starb, das Leben am Nachmittag ein völlig anderes als am Vormittag war, spürte sie das Gefühl der Endlichkeit sehr stark. Auch wenn ihr praktisches Leben, ihr Beruf, ihre Arbeit für Amnesty weitergegangen sind, ging es ihr doch lange sehr schlecht..

Sylvia: Ich hatte da dieses Bild einer Astronautin, die von einer Sekunde auf die andere in den Weltraum geschleudert wird und dort oben schwebt, nur durch eine Sauerstoffschnur mit der Erde verbunden. Oder auch ein anderes Bild, das ohnehin ein Klassiker ist: Die gläserne Wand, vor der man steht und durch die man das Leben draußen beobachtet. Lange Zeit habe ich in einem bestimmten Rhythmus gelebt. Aufwachen, weinen, arbeiten, heimkommen, weinen. Später, nach einem halben Jahr, sind dann die Selbstmordgedanken gekommen.

Uschi: Diese Gedanken waren also da, aber du hast mir einmal gesagt, dass das „Tun“ dann doch nicht möglich gewesen wäre, weil du damit „dein Leben verraten hättest“. Was hast du damit gemeint?

Sylvia: Einerseits setze ich mich ja in meiner Arbeit für Amnesty für Menschen ein, die in Gefahr leben und irgendwie damit zurechtkommen müssen und wenn ich da in einer schwierigen Situation mein Leben wegwerfe, dann hätte ich meiner Arbeit den Sinn genommen. Andererseits hätte ich auch das Gefühl gehabt, dass ich mit einem Selbstmord unsere Partnerschaft verraten hätte.

Uschi: Weil ja auch ein Leben ohne Partner ein lebenswertes Leben ist?

Sylvia: Ja und weil ja fast jeder Mensch damit klar kommen muss, jemanden zu verlieren. In Syrien verlieren Menschen tagtäglich Kinder, Mütter, Väter. Und das nicht in einem so geschützten Rahmen, wie ich ihn erlebe. Irgendwie hätte ich es als dekadent empfunden, mich umzubringen.

.....und außerdem:

Reisen: Ich bin oft allein verreist und war da immer sehr selbstbewusst unterwegs. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man mich irgendwo auf der Welt hinstellen könnte, und ich käme durch. Ich fühle mich einfach sicher, wenn ich auf Reisen bin.

Musik: Ich spiele Blockflöte, Akkordeon und Gitarre. Kurze Zeit hatte ich an der Musikschule Unterricht in Sologesang. Musik ist mir enorm wichtig - ich höre fast jede Art von Musik. Manchmal höre ich nebenbei, manchmal konzentriere ich mich ganz und gar darauf. Und ich finde es sehr hilfreich, wie Musik Gefühle verstärken kann. Wenn ich zum Beispiel Schmerz empfinde und dann besonders schwermütige Musik höre, dann wird dieser Schmerz damit zwar verstärkt, aber danach ist es auch leichter.

Zeit: Ich habe kein Problem damit etwas zu versäumen. Das halte ich für Lebensqualität. Es ist mir speziell durch den Tod meines Partners bewusst geworden, dass ich ohnehin nicht alles in meinem Leben machen kann, also versuche ich die Zeit einfach hinzunehmen, meine Tage sinnvoll zu füllen. Aber ich habe eben auch kein Problem damit, etwas nicht zu tun.

Jemand mit Rückgrat

Die Kerze, die Sylvia zu Beginn unseres Gesprächs entzündet hat, ist niedergebrannt. Wir sitzen im Esszimmer ihrer 80 Quadratmeter großen Wohnung. Hier hängen die Fotos, die sie auf ihrer letzten Reise nach Bhutan gemacht hat. Gleich daneben ist die Küche, in der Sylvia ihre Freunde und ihre Familie bekocht. Für die Familie gibt's Schweinsbraten. Für die Freunde Gerichte, die sie an ihre Reisen erinnern und Fernweh wecken.

Uschi: Wenn du zurückblickst auf die Zeit, in der du Anfang Zwanzig warst, was waren deine Ziele in früheren Jahren und wie haben sich die verändert?

Sylvia: Ich bin irgendwie nicht die „Generation Ziele“. Ich habe die Dinge immer auf mich zukommen lassen.

Uschi: Hättest du mit 20 gewusst, wie du heute mit um die 50 lebst, - wäre das eine schöne Vorstellung gewesen? Eine erschreckende?

Sylvia: Eine schöne Vorstellung. Aber das ist schwer zu sagen, denn ich konnte mir ja nicht einmal vorstellen, 40 zu werden. Schon das Jahr 2000 war so eine abstrakte Zahl. Das einzige Ziel, das ich schon als Teenager hatte, war, eine Persönlichkeit zu werden. Das hat nichts mit berühmt zu tun, und wenn ich jetzt irgendwelche Schwierigkeiten habe, dann sage ich mir, „dieses Ziel hast du schon erreicht“.

Uschi: Und was macht diese Persönlichkeit aus? Wie hast du dir das damals vorgestellt?

Sylvia: Ich wollte jemand sein, den man respektiert, jemand mit Rückgrat. Jemand, der sich nicht mit dem Wind dreht. Ich finde schon, dass ich eine Persönlichkeit bin.

Uschi: Auf einer Zufriedenheitsskala von 1 bis 10 betrachtet. Wie zufrieden bist du zur Zeit mit deinem Leben?

Sylvia: Ich habe gerade drei Wochen Urlaub hinter mir………. ich würde sagen 8. In entspanntem Zustand. Sonst könnte vielleicht 7 daraus werden. Aber weniger nicht.

Das Gespräch wurde am 27. Dezember 2013 in Linz geführt.