Sie war ein Kreisky-Kind, das „zufällig“ Abgeordnete wurde und mit der Rebellinnenrolle im Parlament Probleme hatte. Der Umstieg von der Politikerin zur Lehrerin nahm ihr für kurze Zeit die innere Sicherheit. Jetzt ist sie froh „nicht mehr zu müssen“. Johanna Dohnal bedeutete ihr sehr viel, ihr Ehemann ist schneller als Google und sie hat jetzt mehr Likes als im Parlament.

Streit ist das Normalste der Welt

Uschi: Du hast eine Eigenschaft, die gut zu deinen beiden Berufen, Politikerin und Lehrerin, passt - du bist sehr kommunikativ. Wurde dir das in die Wiege gelegt?

Sonja: Ich glaube, das hat damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin das jüngste von vier Kindern, unsere Familie war richtig überbevölkert. Als ich auf die Welt gekommen bin, waren schon so viele da. Und wenn du als letztes Kind auf die Welt kommst, dann musst du auch auf den Tisch hauen können, sonst gehst du unter. Da muss man einfach kommunizieren können. Deshalb kann ich mich auch auf verschiedenste Menschen sehr gut einstellen. Ich habe auch einen sehr unterschiedlichen Freundeskreis. …..

Uschi: Und dieser Freundeskreis bildet eine gute Basis für dein Leben.

Sonja: Ja, die Sicherheit, die ich in meinem Beziehungsgehege habe, gibt mir eine gewisse Stärke. Man kann schnell einmal mutig sein, wenn man das Privileg hat, ein so gutes Netz zu haben. Ich lebe in einer extrem langen, sehr stabilen Beziehung (30 Jahre), ich habe einige sehr gute Freundinnen, auf die ich mich tausendprozentig verlassen kann. Das ist etwas Besonders, dieses Gefühl, dass man nie ins Bodenlose fallen kann.

Uschi: Du bist gut darin, Beziehungen zu pflegen.

Sonja: Ja vielleicht, aber du musst solche Menschen halt auch treffen. Natürlich lege ich Wert darauf, dass ich meine Freundinnen regelmäßig sehe, dass es eine gewisse Innigkeit hat und nicht oberflächlich wird. Ich habe in den letzten Jahren im Parlament immer die Sicherheit gehabt, dass ich auf den Tag aufhören kann. Und ich hatte immer Bernd und Freundinnen, die einfach da waren. Es hängt sicher viel mit dem Beziehungsgeflecht zusammen, in dem ich aufgewachsen bin. Mein Mann Bernd zum Beispiel ist als Einzelkind aufgewachsen, da war jeder Streit extrem belastet und für ihn war auch ein Beziehungsstreit immer gleich ein Weltuntergang. Für mich war es das Normalste der Welt. Da in unserer Familie immer viel gestritten worden ist, habe ich ein Sensorium für Stimmungen entwickelt dafür, wie Beziehungen sich drehen und wenden, da lernt man schon einiges.

Sonja Ablinger

Geboren 1966 in Wels, Oberösterreich

1996 - 1999 und 2007 - 2013 SPÖ-Abgeordnete zum Nationalrat

Seit 2005 Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Oberösterreich

Seit 2013 arbeitet sie wieder in ihrem erlernten Beruf als Lehrerin in Linz.

Verheiratet, ein Sohn

Nachtrag: Sechs Monate nach dem Interview trat Sonja von ihrer Funktion als SPÖ-Landesfrauenvorsitzende zurück. Seit Mai 2015 ist sie Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings. Im Juni 2015 gab sie ihren Austritt aus der SPÖ bekannt.

Das Ende der Sicherheit

Der erste Umbruch in ihrem Leben ergab sich durch eine Schlagzeile in den „Oberösterreichischen Nachrichten“: „Experten warnen: Atomkrieg noch vor dem Jahre 2000“ las die 13-jährige Sonja und war dadurch so beunruhigt, dass ihre Mutter jeden Abend mit ihr darüber reden musste.

Sonja: Das hat mich ganz plötzlich aus meiner kindlichen Sicherheit hinausgeworfen. Ich bin in einer klassischen Kreisky-Familie aufgewachsen. Der Kreisky hat immer alles gerichtet. Bei uns war sozusagen der Kreisky im Herrgottswinkel. Mein Papa sagte immer „der Kreisky, der schaut auf uns Arbeiter“ und es wurde dann ja auch tatsächlich immer besser. Meine Eltern waren beide Arbeiter und bei vier Kindern war nicht viel Geld da, aber es war merkbar, dass es besser geworden ist. Wir haben Fahrräder bekommen und ich habe sogar einmal Reitstunden genommen, was für ein Kind aus einer Arbeiterfamilie ein sensationeller Sprung war. Ich konnte dann auch ins Gymnasium gehen. Mit dieser Sicherheit, die wir Kreisky zu verdanken hatten, bin ich aufgewachsen und plötzlich gab es da diese Schlagzeile, die bedeutete, dass das ein Ende haben könnte. Und das hat mich zutiefst erschüttert.

Über die katholische Jugend wuchs Sonja in die Friedensbewegung hinein. Als sie 14 war, fuhr die Gruppe mit dem Pfarrer zu einer Demo in Linz.

Sonja: Meine Mutter meinte ja, das wir da nicht hindürften, weil dort lauter Kommunisten seien, aber weil der Pfarrer mitgefahren ist, war das schließlich doch in Ordnung. Und dort hat dann Johanna Dohnal geredet. Sie zitierte Ute Ranke Heinemann „wir haben nicht mehr genügend Menschen für die Bomben, die da produziert werden“ und dann hat sie erklärt, was das bedeutete. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass meine Angst nicht kindisch und naiv war, sondern berechtigt. Und dass man etwas dagegen tun konnte. Das war ein großer Umbruch in meinem Leben.

Ein Mandat durch Zufall

Nach relativ kurzer Zeit brach Sonja ihr Studium der Soziologie ab, weil sie glaubte nichts zu lernen, „womit man seinen Lebensunterhalt verdienen könnte“. Eine ihrer ersten Arbeiten im Studium trug den Titel „Frauenarbeit und Einkommensunterschiede“. Zum Teil aus Neigung zum Teil aus Vernunftsgründen wurde sie dann Lehrerin für Englisch und Geschichte. Kurz darauf wurde sie Bundessekretärin der Sozialistischen Jugend Österreichs, dann Vorsitzende der Jungen SPÖ Linz Stadt. Dass sie Nationalratsabgeordnete wurde, bezeichnet sie als Zufall.

Sonja: 1995 waren vorgezogene Neuwahlen. Ich war in der Partei so ein bissl die Freche und bin aufgefallen. Ich sollte auf einem eigentlich unwählbaren Platz kandidieren. Die VOESTler haben massiv dagegen opponiert, dass Dobusch (der damalige Linzer Bürgermeister) mich aufstellte. Bei der Wahl im Bezirksparteirat ist ein kleiner Bub umhergetollt. Da hieß es dann „die kommt da mit ihrem Kind her und hat nicht einmal ihren Buben im Griff, was will denn die?“. Dabei war es das Kind einer Kollegin. Jedenfalls gab es dann fast 50 Prozent Streichungen für mich. Ich weiß nicht, ob es ein so schlechtes Ergebnis sonst überhaupt jemals gegeben hat. Wir schnitten dann bei der Nationalratswahl so gut ab, dass ich das Mandat bekam, - damit hat niemand gerechnet.

Uschi: Wenn du zurückspürst in dieses Gefühl, was war die treibende Kraft? Wolltest du „die Welt retten“ oder sagtest du dir „ich probier’ es halt einmal“?

Sonja: Ich bin mit großer Euphorie in den Wahlkampf gegangen. Es war ein ganz besonderer, hochpolitischer Wahlkampf, weil es um die Grundsatzfrage gegangen ist, wie man ein Budget saniert: Durch Kostenabbau, also durch Abbau des Wohlfahrtsstaates, oder durch neue Einnahmen, wie es Vranitzky damals gefordert hatte. Und damit war es wirklich ein Wahlkampf im klassischen Sinn, bei dem man, anders als heute, sehr klar unterscheiden konnte, wofür die Parteien standen. Und das haben die Wähler auch gespürt. Und mit dem Gefühl dieser politischen Botschaften bin ich ins Parlament.

Die Rebellin

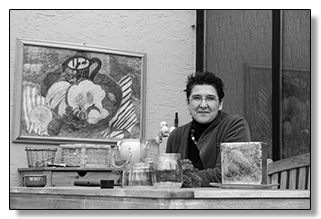

Wir führen unser Gespräch in dem kleinen Haus im Süden von Linz, das früher Sonjas Schwiegermutter, der SPÖ-Politikerin Edith Dobesberger, gehörte. Sonjas Ehemann Bernd leitete unter anderem das morgen.rot-Projekt der Landes-SP 2011. Er ist Vorstandvorsitzender im SPÖ OÖ Landesbildungsausschuss und Landesvorsitzender der oberösterreichischen Kinderfreunde. Im Hause Ablinger/Dobesberger war und ist immer alles irgendwie politisch. Auch wenn Sonja seit Oktober 2013 nicht mehr Nationalratsabgeordnete ist.

Uschi: Du warst speziell in den letzten Jahren deiner Tätigkeit als Abgeordnete im Nationalrat als Rebellin bekannt. Du konntest einige Beschlüsse der Partei nicht mittragen. Wie wohl hast du dich denn in dieser Rebellinnenrolle gefühlt?

Sonja: Wenn sich diese Rolle zu sehr zuspitzt, dann gehen Inhalte verloren. Ich war mir zum Beispiel damals, als ich bei der Asylrechtsnovelle oder beim Fiskalpakt nicht mitgestimmt habe, nicht sicher, ob auch klar ist, warum ich diese Entscheidung nicht mittragen kann.

Uschi: Du hast dich in diese Themenbereiche sehr aufwändig eingearbeitet, was ja auch Kräfte zehrend war.

Sonja: Mir war immer klar: Wenn du in einer so wesentlichen Frage, wie zum Beispiel beim Fiskalpakt dagegen stimmst, dann musst du auch alle wesentlichen Expertisen kennen und musst auch begründen können, warum du dagegen bist.

Uschi: Aber will das auch jemand hören?

Sonja: Nein, das ist ja das Schlimme. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich hätte Mickey-Mouse-Hefte oder das Kommunistische Manifest oder das Telefonbuch vorlesen können. Das war so zermürbend, enttäuschend. Es ist einfach nicht diskutiert worden. Das ist in meiner ersten Zeit im Parlament noch leichter gewesen. Da waren wir zum Beispiel bei Lauschangriff und Rasterfahndung 5 oder 6 Leute, die dagegen waren, aber in der letzten Zeit war ich immer allein.

Uschi: Warum? Du bist doch eine gute Netzwerkerin.

Sonja: Verbündete hatte ich eigentlich immer, zum Beispiel in Gewerkschaft oder Arbeiterkammer; aber in den letzten Jahren war es im Klub selbst einfach denkunmöglich, dass man nicht geschlossen abstimmt. Da wird der Druck extrem erhöht. Aber, um auf die Frage zurückzukommen, Rebellin zu sein ist nicht immer angenehm, weil manchmal nicht mehr wahrgenommen wird, worum es mir inhaltlich geht.

Voll Beton

Uschi: Was war der stärkste gefühlte Umbruch in deinem Politikerleben?

Sonja: Eindeutig der Fiskalpakt. Da gab es eine SPÖ-Klubsitzung, in der ich drei Stunden vor allen voll Beton bekam. Ich war ja darauf vorbereitet und kannte das auch von früher, aber es war so heftig und so persönlich und ich durfte natürlich keine Schwäche zeigen. Das hat mich körperlich enorm angestrengt. Danach bin ich hinausgegangen, traf auf einen guten Freund, der mich ganz harmlos fragte, wie es mir geht, und plötzlich schossen mir die Tränen hinunter. Der Druck war so stark gewesen. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass das nicht mehr geht. Ich dachte dann „ich höre auf“ und als am nächsten Tag noch eine Presseaussendung der Kollegen kam, in der stand, „alle tragen Verantwortung, nur die Ablinger nicht“, da hatte ich das Gefühl, ich kann meine Anliegen politisch nicht mehr vermitteln.

Uschi: Und dachtest du da nie „vielleicht haben die ja doch recht“, „vielleicht ist der andere Weg auch ein Weg“.

Sonja: Nein, ich hatte so viel gelesen. Alle Ökonomen, die nicht neoliberal waren, warnten vor diesem Kurs, sich aus einer Krise herauszusparen, weil das zu immer höherer Arbeitslosigkeit in Europa führen wird. Viele Abgeordnete haben ja meine Zweifel geteilt, aber trotzdem im Sinne der Parteilinie abgestimmt.

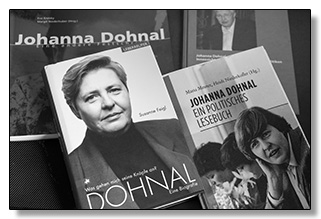

Die Räuberbraut und Johanna Dohnal

Sonja ist Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Oberösterreich und Vorstandsvorsitzende des Gewaltschutzzentrums Oberösterreich. Ihr feministisches Bewusstsein hat sich schon früh entwickelt.

Sonja: Ich denke oft an ein Buch, das ich als 12-jährige gelesen habe: „Die Räuberbraut“ von Mira Lobe. Da erzählt die Hauptfigur Tilli, dass sie immer in der Küche arbeiten muss und ihre Brüder nicht. Da dachte ich, die beschreibt genau das, was mich stört. Und mein Vater hat immer gesagt, er brauche keinen Geschirrspüler, er habe ja drei Frauen daheim, - was braucht es mehr, um dich zur Feministin zu machen!

Was als Mädchen oft nur ein eher unbestimmtes Gefühl der Ungerechtigkeit auslöste, bekam mit den Jahren einen intellektuellen Unterbau. Anfang der 1980er Jahre gab es einen breiten öffentlichen Diskurs zu feministischen Themen und Johanna Dohnal war Staatssekretärin für Frauenfragen.

Sonja: Johanna hat mich sicher am stärksten geprägt - und zwar gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Annemarie Aufreiter. Johanna hat erklären können, warum Frauenpolitik ganz konkret so wichtig ist. Dass es etwa eine Rolle spielt, ob Frauen im Gemeinderat sitzen und mitentscheiden, wie der öffentliche Verkehr organisiert wird. Weil Frauen weniger Autos haben, und mehr auf den Bus angewiesen sind, spielt das eine große Rolle. Johanna konnte mit anschaulichen Beispielen erklären, warum etwas eine feministische Position braucht.

Uschi: Dinge zu erklären und Zusammenhänge dazuzustellen war eine ihrer großen Gaben.

Sonja: Ja und da versuchte ich von ihr zu lernen. Ich habe sie auch immer bewusst beobachtet. Es war zum Beispiel beeindruckend, wie sie mit Kritikerinnen umgegangen ist. Johanna ist ja nicht nur geliebt worden, vor allem radikale Feministinnen haben ihr ganz schön zugesetzt, zu Recht manchmal. Sie hat sich dafür interessiert und dann erklärt, welche Position sie vertritt und warum. Sie hat ihre Gegnerinnen eingeladen, mitzureden.

Uschi: Du hast dir oft Rat von Johanna Dohnal geholt, speziell als du Frauenvorsitzende wurdest, aber du bist ihr auch emotional eng verbunden gewesen.

Sonja: Ich habe viel mit ihr telefoniert, habe sie oft besucht. Mit Johanna noch einmal über die Dinge nachzudenken, gab mir auch ein Gefühl von Sicherheit. Und sie war so herzlich. Bei Besuchen im Weinviertel gaben mir Johanna und Annemarie immer Lebensmittelpakete mit und ich musste anrufen, wenn ich wieder zu Hause war, - es war eine starke emotionale Bindung, sie war ein Fels in der Brandung. Mit ihr hat man klüger und sicherer werden können.

Vollbremsung

Im Herbst 2013 verlor Sonja ihr Nationalratsmandat. Eine Enttäuschung, die allerdings nicht überraschend kam, da sie an einen unwählbaren Listenplatz gesetzt worden war. Jetzt ist Sonja Lehrerin in Teilzeit in einer neuen Mittelschule. Das heißt weniger Gehalt, weniger Öffentlichkeit, weniger Abwechslung.

Sonja: Weniger Geld zu verdienen war und ist kein Problem. Aber ich hatte vorher eine relative Sicherheit in meinem Job als Nationalratsabgeordnete und dann war plötzlich alles neu und der Boden unter meinen Füßen begann zu wackeln. Ich hatte Angst, dass ich das Unterrichten nicht mehr konnte und hatte einige schlaflose Nächte. Ich musste vor allem fremde Fächer unterrichten (Sonja unterrichtet zur Zeit nicht ihre erlernten Fächer Englisch und Geschichte, sondern Deutsch und Turnen) und hatte in ersten Tagen das Gefühl, es nicht zu schaffen. Ich fühlte mich nicht mehr handlungsfähig und war total verunsichert. Die Vollbremsung nach dem hohen Takt im Parlament und gleichzeitig die hohe Anforderung in der Schule gaben mir das Gefühl, dass ich verbrenne.

Uschi: Dabei bist du ja von deinen Kolleginnen und Kollegen in der Schule gut aufgenommen worden.

Sonja: Ja, und das hat mir dann auch geholfen. Speziell zwei Lehrerinnen, die mir erklärten, es sei ganz natürlich, dass mir der Umstieg schwer fiel, ermutigten mich sehr. Sie verglichen meine Probleme mit denen einer Wiedereinsteigerin nach einer langen Schwangerschaftskarenz, für die es auch schwer ist nach langer Zeit wieder in der Klasse zu stehen. Ich war meine eigene Unsicherheit, was mein Handwerk betrifft, einfach nicht gewohnt. Dann verlor ich noch meine Stimme, bekam eine Grippe und es dauerte einige Wochen, bist ich Sicherheit gefunden und mich körperlich erholt hatte.

Uschi: Und jetzt?

Sonja: Was ich jetzt gut finde, ist natürlich, dass ich mehr Zeit habe und vor allem, dass ich Nachrichten anschauen kann, ohne zu überlegen, „was muss ich jetzt am nächsten Tag dazu sagen?“ Ich kann heute den Kulturteil in der Zeitung aufschlagen und lesen und brauche mir nicht denken, dass ich dazu aktiv werden muss. Das befreit schon sehr.

Wohlfühltermine

Uschi: Du warst als Abgeordnete auch SPÖ Kultursprecherin. Aus echter Neigung oder weil es so schön war, „Wohlfühltermine“ wahrzunehmen? (Als Maria Fekter als Finanzministerin abgesetzt und zur Kultursprecherin der ÖVP ernannt wurde, meinte sie, sie werde in Zukunft nur mehr „Wohlfühltermine wahrnehmen“.)

Sonja: (lachend), nein, das sind ja nicht immer Wohlfühltermine. Ich weiß gar nicht, wie Fekter auf den Ausdruck „Wohlfühltermine“ gekommen ist, sie hat damit, wie es ihre Art ist, so viel kaputt gemacht. Mich faszinieren am Theater die Momente, in denen ich die Welt plötzlich auf andere Art und Weise begreife. Kunst ist für mich, wenn plötzlich ein Fenster aufgeht, wenn du auf etwas einen Blick werfen kannst, den du vorher nicht hattest. Das möchte ich auch in der Schule so vermitteln. Dass man einmal in die Woche zum Beispiel ins Theater oder Museum geht, nicht schön angezogen um keine Barrieren zu schaffen, sondern eher als Alltagspraxis. Schön ist auch, sich unvoreingenommen auf etwas einzulassen. Da sitzen ein paar Hundert Zuschauer und jeder empfindet das anders, im Theater genauso wie in einer Ausstellung. Und dass einem das so nahe ist, dass man Kunst auch persönlich nehmen kann, sich also auch ärgern und schimpfen kann….

.....und außerdem:

Ich bin eine in der Wolle gefärbte Sozialdemokratin. Meine Mutti hat immer gesagt „die Hand tät' mir abfallen, bevor ich etwas anderes wähl'“ und „man darf mit den Kommunisten schon reden, aber man muss wissen, wo man daheim ist.“ Mit solchen Sprüchen bin ich aufgewachsen. Das sehe ich heute nicht mehr so, aber damals war das so klar.

Mein Ehemann Bernd hat mein politisches Denken sehr beeinflusst. Wir haben uns immer gegenseitig unsere Texte zum Durchlesen gegeben. Ich bin schwarz-weiß, Bernd hat Fähigkeit die Grautöne herauszuholen. Er ist so belesen und ein wandelndes Lexikon. Er ist schneller als Google.

Über Social Media kommuniziere ich viel. Facebook ist ja ein großer Stammtisch. Facebook ist natürlich nicht das Parlament, aber da haben ja auch nicht so viele meine Meinung geteilt (lacht). Im Klub hatte ich definitiv weniger Likes auf meine Aussagen, als ich jetzt auf Facebook habe.

Uschi: Auf einer Zufriedenheitsskala von 1 bis 10. Wie zufrieden bist du zur Zeit mit deinem Leben?

Sonja: Ich glaube schon schon 10 (fragend)….

Uschi: 10?

Sonja: Ja, ich glaube schon.

Papua Neuguinea und 12 Kinder

Wenn Sonja an die Ziele denkt, die sie in früheren Jahren hatte, dann kommen ihr vor allem zwei Lebenspläne in den Sinn: Entwicklungshelferin in Papua Neuguinea werden und zwölf Kinder haben.

Sonja: Naja, die Zahl 12 war ein bissl Gerede, aber viele Kinder wollte ich schon. Als Moritz drei war, kam ich ins Parlament, da ging sich einfach nichts mehr zusätzlich aus, nach meiner ersten Legislaturperiode als Abgeordnete war ein Kind zwar Thema, aber da bin ich wieder in die Schule eingestiegen und dachte, „ich kann jetzt nicht gleich schwanger werden, das tut man nicht“. Und dann war ich 38 und der Wunsch ist irgendwie verflogen. Aber wenn ich nicht Politikerin geworden wäre, sondern durchgängig Lehrerin gewesen wäre, hätte ich sicherlich mehr Kinder gehabt.

Uschi: Wie hat sich das Leben als Politikerin mit einem Kind organisieren lassen?

Sonja: Bernd war anfangs in Teilzeitkarenz, meine zwei Schwestern und meine Mutter haben geholfen. Ich habe ja den Eindruck, dass ich viel bei meinem Sohn war, aber dann schrieb Moritz in einem Schulaufsatz in Englisch: „I was mainly raised by my father (lacht). Ich hatte gedacht, ich habe mich so zerrissen, damit ich immer da bin, hatte das Gefühl, dass ich mein Bestes gegeben habe und dann stand da dieser Satz. Ich habe Moritz darauf angesprochen und er meinte, "ja eh, aber das war doch eine super Formulierung", - das hat mich dann doch etwas getröstet.

Uschi: Wahrscheinlich ist es dir, so wie tausenden anderen Frauen ergangen, die sich selbst als Rabenmütter fühlen weil sie Karriere machen oder auch nur einen Vollzeitjob anständig erledigen wollen.

Sonja: Ja genau, das ist uns doch eingewoben. Wir als Feministinnen reden zwar ständig dagegen, aber wir wissen auch warum wir dagegen reden, weil wir es eben so gut kennen. Und wenn dann die Supermütter auftreten, die Marmelade einkochen, einen Poncho stricken, die Bürgschaft auswendig wissen und drei Kinder haben, die sie in fünf verschiedenen Turnkurse bringen, und du selbst hast nur ein Kind und scheiterst in der Organisation rundherum schon daran, dann musst du dir ordentlich gut zureden, dass du dich nicht in Selbstzweifeln verlierst.

Uschi: Die 12 Kinder sind also kein Thema mehr, was ist mit Papua Neuguinea?

Sonja: Ich war damals in jungen Jahren viel in der katholischen Kirche, da war das irgendwie Thema und das hat mich interessiert. Um ganz konkret etwas zu tun und nicht nur immer darüber zu reden, wie man Ungerechtigkeiten beseitigen kann. Da merke ich übrigens das Alter: Mit 17 kannst du alles werden. Das ist wie ein breiter Fächer. Und mit jedem Jahr geht dieser Fächer ein Stück zu. Damals war alles offen: Ich könnte nach Australien gehen oder eben Papua Neuguinea oder sonst was tun. Ich finde ich manchmal traurig, dass dieser Fächer ein bisschen zugeht. Andererseits wird man viel sicherer und es wirft einen nichts mehr so leicht aus der Bahn. Außerdem ist es auch beruhigend, dass ich nicht mehr muss. Ich muss nicht mehr müssen……

Der Verlust der Heimat

Uschi: Gibt es noch einen Weg zurück in die Politik?

Sonja: (zögert mit der Antwort). Das ist schwierig zu beantworten, was ich nämlich noch nicht verarbeitet habe, das ist die Reaktion auf das letzte Wahlergebnis - immerhin das Schlechteste seit 1919. Wenn ich dann die Reaktion in der Partei ist, „wir sind ja trotzdem als erste in Ziel gekommen“, - entsteht das Gefühl, dass das nichts mehr wird mit der Partei. Diesen Gedanken auszusprechen ist ja fast schon ketzerisch, so wie ich aufgewachsen bin. Aber der Gedanke ist in den letzten Monaten da und das hat nicht nur damit etwas zu tun, dass ich nicht mehr im Parlament bin. Es ist fast, als würde ich den Glauben an meine Partei verlieren.

Uschi: Das heißt, du hast Angst, dass dir die Partei als Heimat entgleitet?

Sonja: Ja genau, Angst, dass mir die Partei verloren geht. Und darum geht es natürlich auch, wenn ich über weiteres politisches Engagement nachdenke. Was mich grundsätzlich interessieren würde, ist Europapolitik. Und ich habe ja auch nach wie vor so viel Freude daran, mich in Dinge einzulesen und mit Menschen, die ähnlich denken wie ich, Nächte lang darüber zu diskutieren, was jetzt notwendig wäre.

Uschi: Angenommen wir führen so ein Gespräch in fünf Jahren noch einmal, wo siehst du dich dann?

Sonja: Ich könnte mir vorstellen, dass es in fünf Jahren im Wesentlichen so ist wie jetzt. Dass ich in der Schule unterrichte, im Gewaltschutzzentrum aktiv bin, Frauenpolitik mache. Das ist keine Vorstellung, die mich irritiert, genauso wie ich mir auch vorstellen könnte, etwas im Europaparlament zu machen.

Hier geht es zum zweiten Interview, das wir geführt haben: Gespräch 2024/25 ![]()